Ich habe vermutlich lauter geschrien als es weh tat, aber irgendwie muss man ja auf sich aufmerksam machen.

Dienstag, ca 14:30. Ort: Sumba, Pantai Mundu. Ein schöner Strand, etwas nördlich von Waingapu. Ich esse zu Mittag, treffe ein nettes Niederländisches Ehepaar, unterhalte mich über die schönen Abenteuer, die ich hier erlebe. Dann gehen die Beiden schwimmen, ich steige auf meinen Roller.

Dienstag, ca 15:00. Ich bin etwa fünf Minuten unterwegs, da komme ich von der Straße ab. Wie? ich weiss es nicht mehr. Die Schocksekunde hat mein Gedächtnis überschrieben. Ich weiss nur noch wie ich 2m die Böschung runtersegle. Wie ich aufkomme. Wie ich merke, dass mein Bein gebrochen ist. Wie ich anfange zu schreien. Ich schreie wie am Spieß. Nicht, weil es weh tut, das regelt das Adrenalin schon. Sondern weil ich niemanden sehe und bete, dass irgendwer mich hört.

Wenige Sekunden später tauchen Menschen auf. Ich kann mich nur so halb erinnern, aber es dauert nicht lang, da stehen etwa 10 Leute um mich herum. Einer zieht mir den Schuh aus, es wird ein LKW herangewunken. Ich sage „Ambulans, Ambulans, Hospital, Hospital“ und die sagen irgendwas in Bahasa Indonesia zurück, was ich nicht verstehe aber als „Junge, du glaubst doch nicht dass hier rechtzeitig ein Krankenwagen ankommt. Wir verarzten dich jetzt notdürftig und dann fährst du hier auf dem LKW mit in die Stadt“.

Nun gut. Mein Bein wird mit Bambus geschient,

dann werde ich den LKW getragen.

Warum ich Fotos gemacht habe? Nun, erstens konnte ich es, es hat mich ein bisschen abgelenkt und ich hatte ja eh nix zu tun; Zweitens ist das die schnellste Möglichkeit, GPS-Daten eines Ortes abzuspeichern. Und die brauche ich noch für später.

Ich schaffe es noch, den Leuten mitzuteilen, dass mein eines Kamera-Objektiv im Helmfach des Rollers liegt und dass sie besser die Bananen, die dort ebenfalls liegen, wegtun sollen. Dann geht’s los.

Ich weiss nicht warum, aber aus versehen hat sich schon vor etwa einer Stunde eine Tonaufnahmen-App in meinem Handy eingeschaltet. Sie zeichnet das Ende des Gesprächst mit den Holländern, den Crash, die Situation danach, alles bis ich im Krankenhaus beim Röntgen liege, auf. Vielleicht werte ich das irgendwann mal separat aus.

Auf jeden Fall liege ich auf dem Beifahrersitz des LKWs, mein Bein gegen die Wand. Mein Kopf quasi im Schoß des Fahrers. Und alle paar Sekunden sage ich „AUAAAA!“. Die Straße ist teilweise holprig. Der Weg ist weit. Sobald wir Internet kriegen, fange ich an, zu funktionieren.

Ich poste auf Facebook ein Bild und den dazugehörigen Text: „Urlaub Vorbei, Bein gebrochen“. Die erste Person, die das Liked und der ich näher stehe, schreibe ich per Messenger an. „Du musst mir helfen. Du musst die XY-Versicherung bei der Reisekrankenversicherungshotline anrufen und fragen ob ich Kunde bin. Ja bin ich nicht? Shit. Dann versuch es mal mit YZ“. Als ich im Krankenhaus ankomme habe ich eine Versicherungsnummer. In der Zwischenzeit telefoniere ich mit meinem Hotel. Wera Beach. Ein wunderschönes Ding, aber dazu ein ander Mal.

Natasha ist Französin, spricht Bahasa und hilft mir in den nächsten Tagen in einem Maße, das das Erwartbare deutlich übersteigt. Sie gibt dem LKW-Fahrer Anweisungen, alles wird gut. Sie versichert mir, das Krankenhaus sei halbwegs gut und ich müsse mir keine Sorgen machen. Sie sei mit einigen der Ärzte hier befreundet und sie käme sobald es geht vorbei.

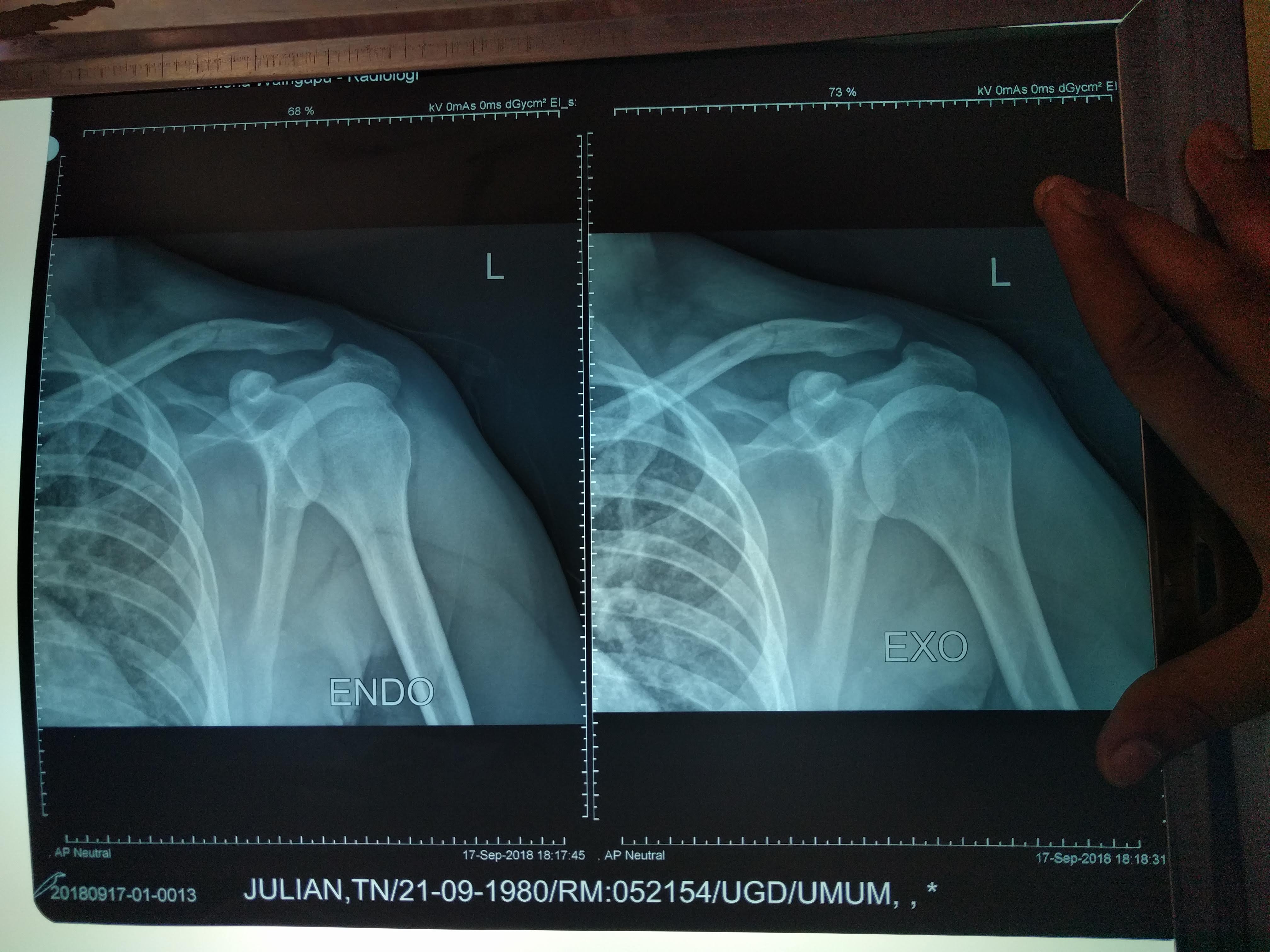

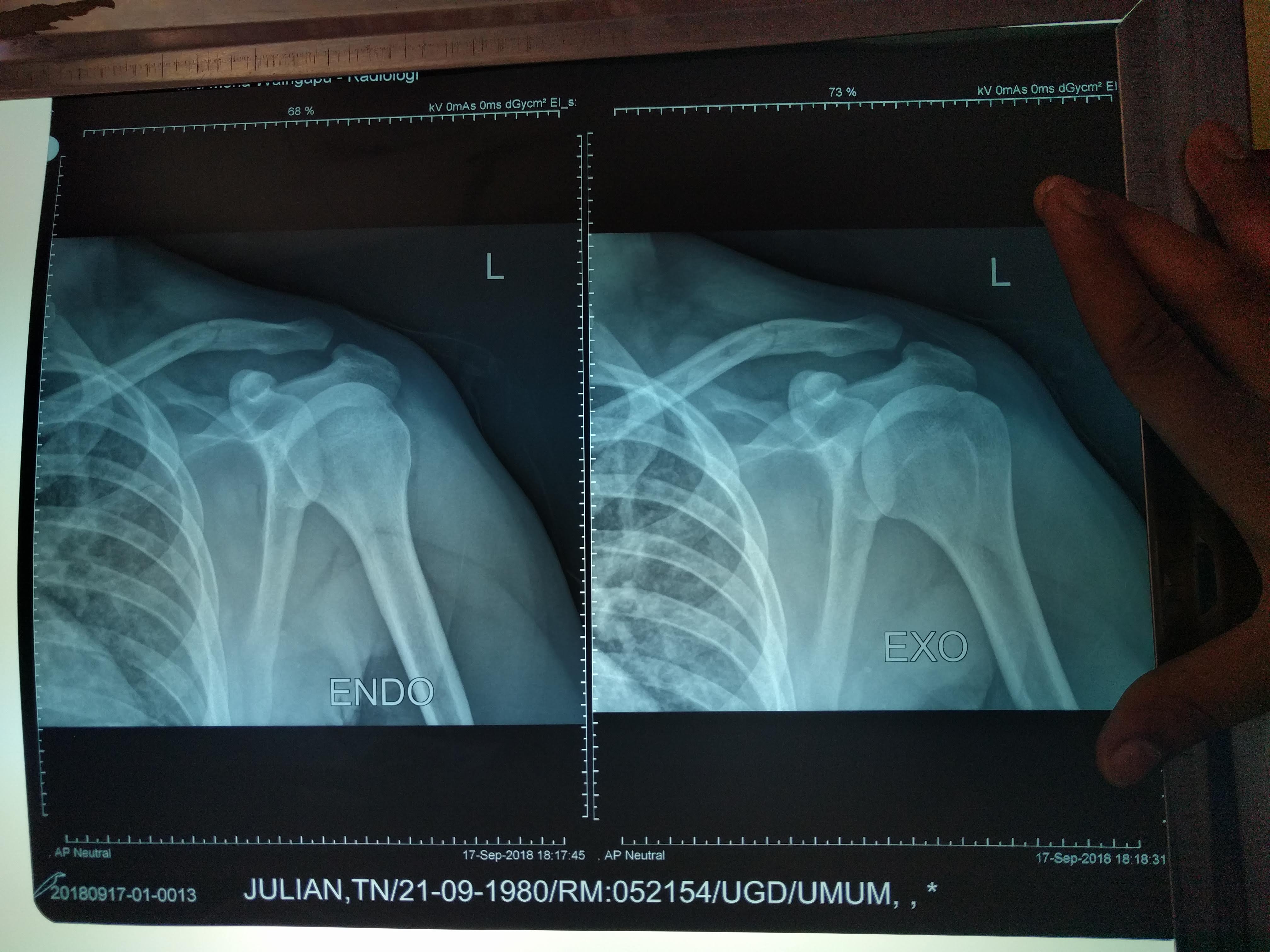

Dienstag, ca 16:30. Vier Krankenhausmitarbeiter und der LKW-Fahrer hieven mich auf ein Krankenhausbett. Mir wird geholfen. Ich werde notdürftig versorgt, erhalte Wasser (im LKW geht es mir dank Wassermangel sehr schlecht), man untersucht mich. Die erste gute Nachricht: meine Panik, der Fuß müsse amputiert werden, ist unbegründet. Ich werde schließlich in den Röntgen geschoben, dort wird meine Schulter und mein Bein aufgenommen. Übrigens ohne Strahlenschutz. Aber nun.

Ich liege wieder im Aufnahmezimmer, der andere Mensch vom Hotel (auch Franzose, Name vergessen) kommt und bringt mir meine Sachen. Ich solle mir keine Sorgen machen. Das mit dem Roller und alles wird sich schon regeln.

Ich kontaktiere meine Schwester (Siân), die sich sofort mit der Krankenversicherung in Verbindung setzt.

Endlich kommt ein Arzt, der mir die Situation erklärt. Mein Schienbein ist gebrochen, dazu das Schlüsselbein. Es sind keine komplizierten Brüche, aber hier hat man keine Mittel, um zu operieren. Man könne hier nur das komplette Bein eingipsen und mich dann nach Bali schicken.

Das eingipsen müsse unter Vollnarkose passieren. Denn wenn ich teilnarkotisiert werde, bin ich am nächsten Tag nicht transportfähig.

Es wird sich rührend um mich gekümmert. Alle sind unglaublich besorgt, denn ich bin ein Bule (Weißer) und uns sieht man hier nicht so oft und ausserdem will man tausend mal sichergehen dass man alles richtig macht.

Als ich nach der Anästhesie aufwache, werde ich in ein Zimmer gebracht. Ja, leider sind alle VIP-Räume ausgebucht. Also die mit Klimaanlage. ich müsse mit Ventilator vorlieb nehmen.

Beim Bau des Krankenhauses hat niemand daran gedacht, die Türen breit genug zu machen. Drum muss ich quasi ins Zimmer reingetragen werden. Ich witzele dass ich ein „bule besar dan berat“ (ein großer und schwerer Weißer) bin, das kommt gut an. Das Zimmer… Nun, seht selbst

Wir befinden uns im Malaria-Hochrisikogebiet und es fliegen vereinzelt Mücken durchs Zimmer. Hier und da sehe ich auch eine Ameise.

Mit Privatsphäre hat man’s hier nicht so, und mit Ruhebedürfnis auch nicht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit wird auf dem Gang gelärmt, laut gelacht, geklopft… Meine Notrufklingel ist kaputt, so muss ich immer laut schreien und gegen einen Metalltisch klopfen, aber selbst dann dauert es mitunter fünf Minuten, bis mich jemand hört.

Immerhin bekomme ich Ara zur Seite gestellt, einen OP-Raum-Krankenpfleger, der gutes Englisch spricht und irre nett ist. Er wäscht mich. Oberflächlich. Ausserdem zieht er mir mein T-Shirt aus, was ohnehin total zerfetzt ist. Ich werde es als Andenken behalten. Er packt es zusammen mit dem einen Schuh, den ich noch besite, in eine Tüte. Der andere Schuh wurde mir am Unfallort abgenommen und man hat vergessen, ihn mir mitzugeben. Ich habe aber zum Glück andere Probleme.

Mittwoch, ca 6 Uhr: Ich wache auf. Mit „Oberflächlich“ meine ich „Oberflächlich, denn ich habe die gesamte Nacht auf Gras und Staub geschlafen, der noch an meinem Rücken geklebt hat. Es wird auch noch mehrere Stunden brauchen, bis mir jemand den Rücken sauber macht. Meine Haare sind noch Tagelang voller Sand und dass ich sauber gemacht wurde bedeutet nicht, dass ich im Laufe des Tages nicht immer mal wieder noch irgendwo einen Grashalm oder ähnliches an mir finde.

Mittwoch, ca 12:00 – In Deutschland ist es 6 Uhr morgens und meine Schwester wacht auf. Bisher habe ich noch nichts von der Versicherung gehört. In den nächsten vier Stunden wird sie allen möglichen Leuten die Hölle heiß machen, dass ich endlich einen Evakuierungsflug bekomme. Stellt sich raus, es wurden falsche Infos und falsche Daten weitergegeben. Als man endlich so weit ist, die nächste Hiobsbotschaft: Der Flughafen Waingapu schließt um 17 Uhr. Keine Ausnahmen. Danach sind keine Starts und Landungen mehr möglich. Ein Evakuationsflug aus Darwin, Bali oder Singapur hätte also noch landen, aber nich wieder starten können. Ich muss auf den nächsten Tag warten.

Über den Tag hinweg passiert nicht viel. Ich koordinieren tausend Dinge. Ein Teil meines Gepäcks muss von Tambolaka (4 Stunden fahrzeit) hierher gebracht werden. Das kann ich aber erst veranlassen wenn ich den Evakuierungszeitpunkt habe und dann ist es fast zu spät, dass ein Fahrer wirklich noch losfährt. Mit Hilfe der Hotelbetreiberin erreichen wir schließlich noch wen.

Siân macht inzwischen weiter Dampf. Sie macht wirklich einen Heldenjob. Schläft kaum, hat sich einen Tag von der Arbeit freigenommen und wer weiß, ohne sie wäre ich vielleicht gar nicht mehr lebendig oder immer noch in diesem Krankenhaus aus der Hölle. Sie erzählt so vielen Leuten, wie sie ihren Job machen sollen. Dass ich Thromboseprophylaxe brauche, dass ich eigentlich per Ultraschall untersucht werden sollte, alles mögliche. Top Schwester, gerne wieder.

Unterdessen bin ich zunehmend genervt von mangelnder Privatsphäre. Alle wollen ihr englisch an mir Testen und stehen unnötig lange in meinem Zimmer rum und nutzen völlig fadenscheinige Gründe, um reinzukommen. Als ich pinkeln muss gibt mir mein Krankenpfleger eine Plastikflasche, nur um dann minutenlang auf meinen Penis zu glotzen bis ich ihn endlich verscheucht kriege.

Die Qualität hier schwankt hart. Die Ärzt*innen tun einen sensationellen Job angesichts ihrer Mittel. Die Krankenpfleger*innen haben vor allem eine Sprach- und Kulturbarriere. Alle kümmern sich unendlich lieb um mich. So geht die eine für mich Kekse einkaufen, Ara besorgt mir Ziegen-Saté-Spieße und frittiertes Hühnchen zum Abendessen (und weigert sich, dafür bezahlt zu werden).

Sie sind unendlich bemüht um mich, und dennoch, ich möchte hier raus, es ist die Hölle.

Mittwoch 19 Uhr: die Modalitäten für die Evakuation sind klar. Ich werde morgen früh um 9:30 abgeholt und nach Bali geflogen. Eigentlich sollte es ja Darwin oder Singapur sein (wegen der Medizinischen Standards) aber das Krankenhaus in Bali ist auch okay und hier kann man mir eine schnellere OP garantieren. Um transportfähig zu bleiben, muss mein Gips zerschnitten werden, damit mehr Spiel ist. Nun gut. Ab in den OP, dann wird das Ding aufgefräst und mit einem Stretchverband umwickelt. Als ich zurück auf meine Station komme, ist es den Leuten zu blöd, mich mal wieder in das kleine Zimmer zu hieven. Und so bekomme ich ein Vierbettzimmer, in dem ich alleine liege. Ohne Deckenventilator. Mein Bett wird direkt an eine Wand geschoben, an der eine Ameisenstraße entlang läuft. Nach mehrfachem Nerven stellen sie mir endlich einen Standventilator ins Zimmer, der zwar funktioniert, aber durchaus Erkältungspotenzial mit sich bringt.

Um 23 Uhr wird mein Gepäck gebracht. Ich bin so unendlich glücklich, dass wenigstens dieser Teil steht.

Donnnerstag, 8 Uhr morgens: Ich habe mäßig geschlafen und mir mehrere Mückenstiche zugezogen. Zum Glück nehme ich Malaria-Prophylaxe. Das hatte ich übrigens auch dem Krankenhaus mitgeteilt, die haben es aber nicht für nötig gehalten, mir das gestern zu geben. Und selbst war ich zu fertig um daran zu denken. Apropos zu fertig, apropos nötig halten: Zähne geputzt wird hier auch nur einmal am Tag.

Donnerstag ca 9:30. Das Medivac-Team ist da. Das Krankenhaus in Waingapu bedankt sich herzlich für die Kostenübernahme die meine Versicherung geschickt hat und will trotzdem Bargeld von mir. Nun gut. Ich schicke den Medivac-Menschen nochmal eben mit meiner PIN zum Kartenautomat und dann kann es losgehen. Man packt mich in eine vakuum-Matratze, das ist sogar halbwegs bequem. Dann noch eine Tour mit winken und lächeln durchs Krankenhaus und ab in den Krankenwagen.

Kurz nach 11 sind wir auch schon am Flugzeug,

einer Beechcraft 1900d Turboprop-Maschine.

Klar musste der Flughafen erstmal mein Gepäck durchleuchten und was nicht alles für Bürokratie, weil dieses Theater nicht mal vor einer medizinischen Notsituation halt macht.

In der Luft hält so eine Vakuum-Matratze übrigens nicht so geil. Mehrfach bricht sie weg, muss neu aabgesaugt werden. Ob das an der Höhe liegt oder das Ding einfach defekt ist weiss ich nicht. Auf jeden Fall heizt die Maschine nicht und mir ist wirklich arschkalt. Wir fliegen auf 15000 Fuß und so fühlt es sich auch an, ich habe nur eine kleine Decke, dazu wird mir mein Handtuch übergelegt das ich glücklicherweise im Rucksack habe. So komme ich als halber Eisklotz auf Bali an, 30 Minuten Landeanflug mit Kopf nach Hinten unten geneigt inklusive.

Donnerstag, 15:00 Ich bin in Bali im BIMC Hospital angekommen. Wurde geröntgt und per Ultraschall untersucht. Das hat man bislang auch versäumt, es hätte also durchaus sein können, dass ich noch interne Verletzungen habe. Meine schürfwunden wurden endlich mal fachmännisch versorgt (vorher eher mit „Och das is doch nix“ abgetan) und ich habe ein ordentliches Einzelzimmer mit Klimaanlage. Ich habe seit fast 24 Stunden nichts gegessen weil „für die OP nüchtern bleiben“. Diese OP zieht sich aber noch ein bisschen, weil Notfall. Um 21 Uhr ist es dann so weit. 54 Stunden nach meinem Crash. Ich werde ordentlich verschraubt und genäht. Ab jetzt geht es nur noch aufwärts.

Nachtrag, Januar 2021:

Noch immer schicke ich ab und zu Leuten diesen Bericht. Da er noch vor der OP endet, hier ein kurzes Update:

Es gab zwei Metallplatten, die eine im Schlüsselbein musste dann nochmal in Deutschland ersetzt werden. Ich war insgesamt 8 Tage in Bali im Krankenhaus, an Tag 3 kam spontan meine Schwester, die sich quasi-sofort in den Flieger gesetzt hatte, um mir Beistand zu leisten. Als ich wieder Reisefähig war, ging es in der Business Class mit Arzt- und Rettungsassistenz-Begleitung zurück nach Deutschland. Da wie gesagt nochmal OP, nochmal 11 Tage Krankenhaus. Nach insgesamt 21 Tagen dann nach Hause, 6 Wochen Rollstuhl, dann insgesamt über ein Jahr Reha. Im März 2021 kamen meine Platten raus und die Spätschäden sind vergleichsweise gering. Hoffe ich zumindest. Motorrad werde ich vermutlich nie wieder fahren.