Autor: Julian Finn

Restaurante Leo, Bogotá

„Wenn du in Bogota bist, und es dir irgendwie leisten kannst, geh zu Leo Espinosa“. So ein ehemaliger Food-Journalist, der jetzt ein Hostel in der Sierra Nevada de Santa Marta betreibt, als ich ihn frage, wo man denn nett in Medellin oder Bogota essen gehen kann. „Ich bin überzeugt davon, dass die Küche Kolumbiens gerade das durchmacht, was Peru vor einigen Jahren vorgelebt hat. Erst kommen die Spitzen-Gastronomen und dann der Rest. Kolumbien wird zu DER Trendküche der Welt werden.“ Er ist begeistert und ich neugierig. „Leo Espinosa ist ganz vorne mit dabei. Kolumbien ist das biodiverseste Land der Welt. Sie bringt diese Biodiversität auf den Teller. Jedes Gericht zelebriert eine Region, mit Zutaten die du nie wieder woanders essen wirst. Und nimm die Weinbegleitung, du wirst schon sehen warum.“ Das ist eine Ansage. Ich muss also da hin und reserviere mir einen Tisch, so als Abschluss einer siebenwöchigen Reise.

Die Weinbegleitung fängt vergleichsweise simpel an. Ein Cava. Dazu vier Gerichte, die in Reihenfolge gegessen werden sollen.

Bestehend aus:

Beeindruckend. Ich weiss gar nicht wohin mit dem Einordnen komplett unbekannter und dennoch irre leckerer Geschmäcker.

Getränkebegleitung 2 ist schon um Lichtjahre interessanter. Fermentierte Kokablätter.

Dazu wieder vier, in Reihenfolge zu essende Gerichte:

Keine dieser Zutat kommt von ungefähr. Sie werden alle seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden von der Indigenen Bevölkerung verwendet. Haben eine Bedeutung und eine Geschichte. Leo Espinosa schafft es auf vermutlich einzigartige Weise, diese Kultur und Geschichte in moderne Küche zu bringen, sich vor der Natur wie auch dem Erbe dieses Landes zu verneigen.

Es folgt ein Weißwein aus dem Baskenland.

Dazu das nächste Gericht:

Es folgt ein Ferment aus Mais aus der Amazonas-Region.

Tatsächlich das einzige Gericht des Abends, das mich nicht allzu sehr beeindruckt, denn das, was in das Blatt eingewickelt ist, schmeckt leider doch etwas blass. Es folgt ein Pinot Noir aus dem Burgund

und dazu:

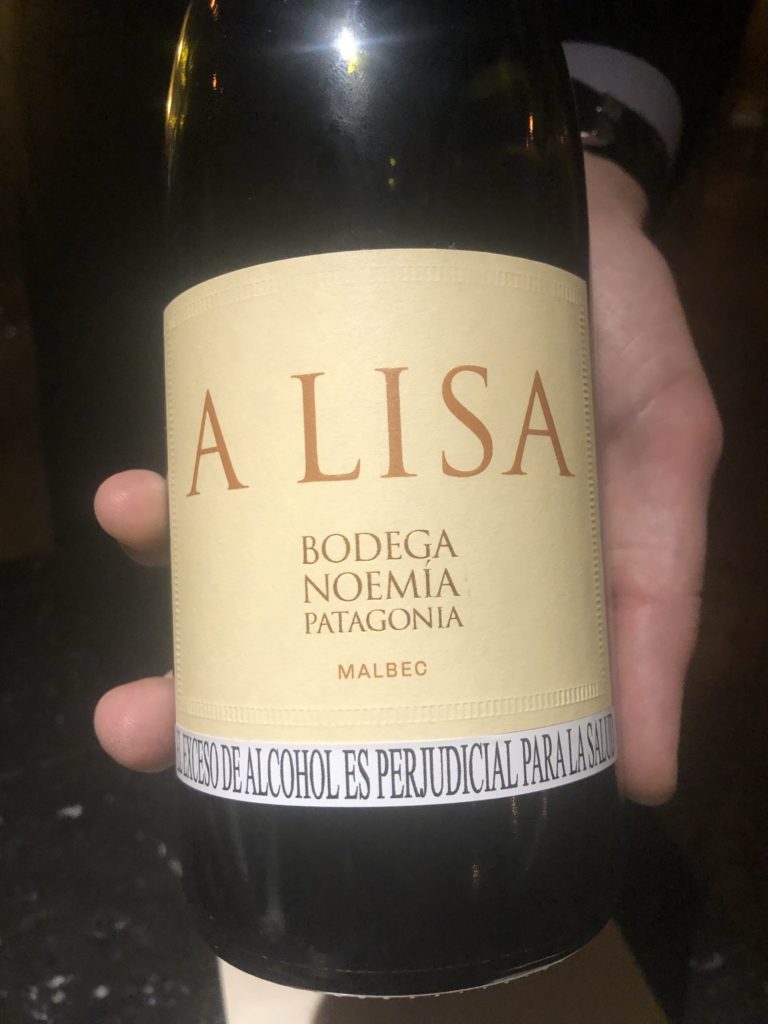

Beeindruckend, auch weil damit wirklich jeder Teil des Tieres für die Gerichte des Abends verwendet wurde. Danach ein Malbec aus Patagonien, den der Kellner als seinen Lieblingswein hier preist. Für mich jedoch etwas zu schwer und fruchtig.

Dazu…

Es folgt: Fermentierter Borojo, eine Regenwaldfrucht. Süßlich, leicht säuerlich, schwer. Dazu der erste Nachtisch:

Der letzte Gang vor dem Kaffee (der allerdings nichts besonderes war) wird begleitet von Schnaps aus Met. Geht so. Dazu allerdings:

Alles in allem mehr als beeindruckend. Die Vielfalt des Landes wirklich wundervoll auf dem Teller zelebriert. Einige Gerichte besser als andere, aber allemal das Gesamterlebnis wert. Auch, weil die Geschichte dazu stimmt. Auch in den entlegensten Gegegenden der Welt wird man keinen Geschmack finden, der so radikal anders ist, als alles was man je gegessen hat, aber Leo Espinosa versteht es zu sagen „das hier ist mein Land, meine Heimat, in seiner Gänze. Probier mal“. Und damit ein besonderes Erlebnis zu schaffen. Nebenbei bemerkt hat Leo Espinosa eine Stiftung, um die kulinarischen Traditionen des Landes zu bewahren und zu fördern (und damit auch die oft benachteiligten bewahrer*innen dieser Traditionen).

An der Kolumbianisch-Venezolanischen Grenze

Cucutà ist die wichtigste Stadt an der Grenze von Kolumbien nach Venezuela. Ein Großteil des Handels zwischen den beiden Ländern passiert hier. Oder besser: passierte. Mit der Staatskrise in Venezuela wurden die Grenzen geschlossen, Paramilitärs attackierten humanitäre Hilfskonvois und schossen auf Menschen, die versuchten, über die Grenze zu kommen. Viele der Krisengeschichten aus dem letzten Jahr: Cucutà.

Inzwischen ist die Situation ein wenig anders, und im Rahmen meiner Arbeit bin ich für eine Woche in der Stadt, um Menschen zu interviewen, die gesamte Situation von Flucht, Migration, Hyperinflation und Wirtschaftskrise zu verstehen, und auch die Grenze zu besichtigen.

Wie die politische Situation aussieht, ob Maduro der Teufel ist, für den die meisten ihn hier halten, oder ob die USA an allem schuld sind oder beides, möchte ich nicht beurteilen. Mir geht es um die Beschreibung der Situation.

Die Situation ist überaus komplex aus verschiedenen Gründen:

- Während die Situation für Kolumbien durchaus belastend ist, immerhin sind mehr als eine Millionen Venezolaner im Land, und ein großer Teil davon lebt in Armut, ist die Stimmung mehr freundschaftlich als alles andere. Das liegt auch daran, dass man in Kolumbien nicht vergessen hat, dass es vor 20 Jahren andersherum war. Damals flohen viele Menschen vor Bürgerkrieg und Kartellgewalt nach Venezuela.

- Die wenigsten Venezolaner kommen permanent hierher. Oft versuchen sie einfach ein paar Wochen lang (illegal und völlig unterbezahlt) einen Job zu finden, um dann wieder zurück zu kehren. Oder sie pendeln regelmäßig.

- Diese Menschen werden „Los Pendulares“ genannt. Die Pendler. Viele kommen auch einfach täglich, um Dinge zu kaufen. Da es keinen Autoverkehr gibt, ist der Fußtransport lukrativ.

- Dennoch sind es viele, die ins Land kommen um zu bleiben. Teilweise legal, oft aber illegal. Während der Grenzübertritt ansich kein Problem darstellt, bedarf der permanente Aufenthalt oder gar das Annehmen eines Jobs eines entsprechenden Visums

- Illegal bedeutet in erster Linie „darf nicht arbeiten“. Das führt zu völlig unterbezahlten und gefährlichen Jobs, oder aber zu Bettelei oder gar Kriminalität.

- Hinzu kommen viele „internally displaced“ Leute, also Menschen die innerhalb des Landes Kolumbien fliehen mussten

- Insbesondere gibt es viele Menschen, die seinerzeit nach Venezuela flohen, dort ein Leben aufbauten und nun in der Wirtschaftskrise alles verloren haben und wieder zurückkehren in ein Land, aus dem sie zwar stammen, in dem sie aber weder Sozialversicherungsansprüche noch Vermögen angesammelt haben.

Viele der Geschichten ähneln sich hier. Da ich mit einer humanitären Hilfsorganisation zusammen arbeite, unterhalte ich mich mit jenen, die am verwundbarsten sind. Oft geht ein Familienmitglied vor, lebt zunächst ein paar Tage oder Wochen auf der Straße. Geschichten voller Scham, denn niemand bettelt gerne. Schließlich gelangt man an irgend einen Job, manchmal helfen Kolumbianer vor Ort aus und geben erstmal eine Unterkunft für einige Zeit, bis man im Slum seine eigene Wellblechhütte bauen oder irgendwo etwas günstiges mieten kann. Schließlich kommt der Rest der Familie nach, man lebt von Aushilfsjobs oder Müllsammeln, verkauft Wasser oder Essen auf der Straße, versucht sein Leben wieder aufzubauen.

Die allermeisten Menschen hier kommen aber nur für kurze Zeit. Bis zu 7000 Leute passieren täglich die Grenze. Wer zurück geht, der bringt allerhand Güter mit zurück. In Venezuela ist alles teurer, so denn es überhaupt verfügbar ist. Um die Situation tatsächlich einschätzen zu können, begeben wir uns an einem Nachmittag zur Grenze. Selbige ist seit einigen Monaten wieder geöffnet, allerdings nur für den Fußverkehr. Die Grenze selbst ist die Simon-Bolivar-Brücke, eine 300m lange Brücke über den Tachira-Fluss. Sie verbindet San Antonio del Tachira mit der Kleinstadt La Parada, einem Vorort von Cucutà.

Schon einen knappen Kilometer vor dem Übergang stehen viele Menschen auf der Straße, klopfen an unsere Fensterscheiben. Sie wollen uns bitten, doch einige Güter bis nach Vorne zu transportieren, denn alle, die hier hinüber gehen, nehmen so viel mit wie sie tragen können. Ein ganzer Wirtschaftszweig besteht aus jungen Menschen, die mit Sackkarren helfen, Dinge zur Grenze zu bewegen. Manche fahren auch mit leeren Rollstühlen herum, für all jene, für die es zu beschwerlich ist, zu gehen.

Am Nachmittag gehen etwa zehn mal so viele Menschen in Richtung Venezuela als umgekehrt.

Nach einer kurzen Besichtigung der örtlichen Einrichtungen von Rotem Kreuz, UNHCR, und internationaler Organisation für Migration (IOM) machen wir uns ebenfalls auf den Weg, zumindest so weit es geht.

Die Dinge sind recht einfach für uns, da wir mit einer NGO-Mitarbeiterin unterwegs sind. Ihre braune Weste mit NGO-Logos machen klar, was wir vorhaben. Auch als wir mit dem Taxi bei der Migrationsbehörde parken wollen, ist es nur ein Drei-Satz-Gespräch mit dem diensthabenden Polizisten vor Ort, um die Erlaubnis zu bekommen. Dennoch bin ich etwas nervös als wir uns unter die Menschenmenge begeben.

Wir gehen an Menschen vorbei, die allerlei Dinge transportieren.

Auf der Brücke werden Bustickets verkauft. Nach Caracas, nach Valencia, nach Maracay. Auf der anderen Seite warten die Busse schon, um die Menschen in alle Ecken des Landes zu bringen.

Plötzlich steht ein venezolanischer Grenzbeamter vor mir. Beäugt kritisch meine Kamera, die ich sofort einstecke. Dann drehen wir schnell um. Die Kolumbianischen Beamten auf der anderen Seite prüfen unsere Pässe und teilen uns mit, dass wir gerade offiziell auf venezolanischem Boden waren. Hätte man uns dort festgenommen oder sonst korrupte Dinge versucht, hätten die Kolumbianer uns nicht helfen können.

Wir kehren also zurück. Morgens ist in diese Richtung sehr viel los, jetzt kaum etwas. Dennoch: Was sind wohl die Geschichten derer, die hinübergehen? Wie lange bleiben sie? Woher kommen sie?

Wir kehren zurück. Willkommen in Kolumbien.

Wer hier nur für kurze Zeit ins Land will, geht gerade aus und ist in La Parada. Wer sich als Flüchtling registrieren möchte, eine Arbeitserlaubnis beantragen will, der geht nach rechts, wo das Einwanderungsbüro ist.

Ausserdem an der Seite der Straße: eine große humanitäre Einrichtung. UNHCR und IOM beraten die Menschen bezüglich Einwanderung, eine große Station von Rotem Kreuz und anderen Organisationen geben Medizinische Nothilfe. Heute ist nicht viel los. Doch die Station ist in der Lage, 500 Leute am Tag zu versorgen.

Ein paar Meter weiter warten die ersten Taxis. Für den Weg in die Stadt oder zum nächsten Laden.

Wir gehen zurück zum Parkplatz und trinken noch eine Cola in der örtlichen Behörden-Cafeteria. Die Verkäuferin dort ist ebenfalls Venezolanerin. Sie arbeitet hier, fährt regelmäßig zurück in ihr Heimatland um Geld und Waren mitzubringen. Dank der Schwäche der örtlichen Währung ist der Mindestlohn im Land auf gerade einmal 15 Dollar im Monat gesunken. Nicht einmal ansatzweise genug um zu überleben. Viele Betriebe bezahlen deshalb teilweise in US-Dollar oder kolumbianischen Pesos. Gerade im Gebiet entlang der Grenze ist der Peso das gängige Zahlungsmittel. Dennoch haben in den letzten Jahren fast zehn Prozent der Bevölkerung das Land verlassen.

Medellin: Eine Tour durch Comuna 13

San Javier im Westen Medellins, besser bekannt als „Comuna 13“. Vor etwa 20 Jahren noch absolute Hochburg des Drogenkriegs. Die Gipfel besetzt von FARC-Kämpfern, auf der anderen Seite des Hügels gleichermaßen Zugang zu Dschungel und Meer. Das Viertel selbst bettelarm. 2002 rückte dann die Polizei zusammen mit Paramilitärs an, nahm das Viertel in die Zange, erschoss viele hundert Menschen, darunter viele Zivilist*innen und befriedete das Viertel.

Heute ist Comuna 13 einer der wichtigsten Touristen-Hotspots der Stadt. Die Waffen und Drogen sind Graffiti gefolgt, man hat eine Serie von Rolltreppen in den Berg gebaut und allerhand Verkaufsstände säumen die engen Gassen, um den Touristen während ihrer Touren Souvenirs und Getränke zu verkaufen.

Ich soll um 11 uhr da sein, aber Pablo, mein Tourguide kommt nicht. Stattdessen spricht mich fünf minuten später eine junge Frau mit bunten Haaren und Tattoos an. Sie müsse übernehmen. Melisa ist eigentlich aus Argentinien und auf ihren Reisen in Medellin hängen geblieben und führt nun Touristen durchs Viertel. Ich bin skeptisch. Pablo kommt angeblich aus dem Viertel, Melisa ist von weit weg. Was soll schon besonderes an den Grafitis sein und warum brauch ich dafür eine Tour? Aber eine Amerikanische Touristin hat mich am Vorabend überzeugt.

Wir laufen hinauf und tatsächlich: es ist wundervoll. Was folgt, sind Bilder mit ihren Erklärungen.

Am Ende bleibt ein herzlicher Abschied von Melisa, die einen hervorragenden Job gemacht hat. Und eine Mischung aus „Das war cool und schön und Aufschlussreich“ und „nunja. Das eigene Viertel in eine Kunstausstellung verwandeln ist nun wirklich kein Modell für überall“. Kommt hinzu dass das Viertel alles andere als befreundet mit Comuna 7, den Nachbarn ist. Die sind unglaublich neidisch auf die Aufmerksamkeit, aber auch die finanziellen Zuwendungen. Dennoch ein starkes Symbol für den Wandel der Stadt. Der überwiegende Teil Medellins ist inzwischen Sicher. Keine Spur mehr von den tausenden Morden pro Jahr, von der „Mordhauptstadt der Welt“ in den 90ern. Andererseits wäre auch das nie passiert, hätte man diesen sinnlosen „War on Drugs“ erst gar nicht begonnen und einen anderen Umgang damit gefunden. All diese Ambivalenz zeigt sich auf dieser Tour ganz wunderbar.

Und wer denken möchte, dass das nun halt Graffiti für’s Viertel ist, was denn die Graffiti-Schulen sollen, dass man das ja jetzt auch nicht überbewerten muss dem sei gesagt: Nein. Medellin ist voll von Graffiti. Das ist das Markenzeichen der Stadt. Nirgendwo sonst findet man so viele wirklich schöne pieces. Wie zum Beispiel hier, unter der Metro-Brücke beim Botanischen Garten.

Cerro Kennedy (oder: Wie ich fast einen schönen Sonnenaufgang sah)

Seine Grenzen zu kennen ist das eine. Sie wirklich zu kennen das andere.

Die Sierra Nevada de Santa Marta ist eine Gebirgskette direkt hinter der Hafenstadt Santa Marta im Norden Kolumbiens. Hier gibt es Gipfel bis 5700 Meter und allerhand Dschungel. Angeblich eine der besten Wanderungen Südamerikas, viele Vögel und dementsprechend auch einen Nationalpark.

An dessen Rand das Dorf Minca, das früher wohl als Geheimtipp galt, jetzt aber zu 100% vom Tourismus lebt. Da am Rand ein neu eröffnetes Hostel mit Pool und geiler Aussicht und gutem Essen und „Eröffnungspreisen“, sprich erstmal alle anlocken, geile Reviews kassieren und dann die Preise anziehen.

Hier kann man wandern. (Ich nicht dank Metallplatte im Bein). Oder sich mit motorisiertem Gefährt auf den Gipfel bringen lassen (boring). Oder eben Radfahren. Mountainbikes lassen sich im Dorf mieten und man bekommt einen Helm, Handschuhe, Luftpumpe und einen Wechselschlauch dazu. Für alle Fälle. Zu Fuß sind es auf den Gipfel etwa neun Stunden, mit dem Rad sollen es vier bis fünf sein. Das mach‘ ich. Oben gibt’s ein Hostel und der Sonnenaufgang ist berühmt. Also auf zum Cerro Kennedy!

Ich starte kurz vor 9, gebe Gas auf der staubigen Bergstraße und mache etwa eine Stunde später Pause an einer Kaffeefarm.

Von da aus noch ein bisschen weiter steht ein modernes Luxus-Hostel mit irre gutem Ausblick und obergeiler Hängematte.

Von da aus noch ein bisschen weiter steht ein modernes Luxus-Hostel mit irre gutem Ausblick und obergeiler Hängematte.

Nochmal kurz gechillt, dann weiter. An einer Baustelle vorbei (die Strasse wird endlich gepflastert) und immer weiter hinauf. Ich treffe einen Wanderer auf dem Rückweg, der mir mit seinen Fotos vom Gipfel weitere Vorfreude weckt und erklärt, an welcher Stelle man sich in die Büsche schlagen muss, um an der Gipfel-Militärstation vorbei zu kommen.

Währenddessen fährt dieser Truck an uns vorbei, dem man deutlich ansehen kann, dass die Straßen hier etwas ruppiger sind.

Ein wenig weiter liegt eine tote Schlange auf der Straße, ein sogenannter Hühnerfresser, Spilotes Pullatus.

Ich kämpfe mich weiter den Berg hinauf. Die Straße ist weiter gut, der Ausblick fantastisch.

Ich kämpfe mich weiter den Berg hinauf. Die Straße ist weiter gut, der Ausblick fantastisch.

Es sind schon knappe zehn Kilometer und drei Stunden vergangen, als ich an einem kleinen Kiosk rast mache.

Es sind schon knappe zehn Kilometer und drei Stunden vergangen, als ich an einem kleinen Kiosk rast mache.

Aber von hier aus sind es angeblich noch 11km bis zum Gipfel-Hostel und der Weg wird steinig. An Fahren ist nur noch sporadisch zu denken, den Rest muss ich schieben. Und ich merke, wie ich zunehmend fertig bin.

Es wird zwar kühler, aber die Luftfeuchtigkeit nimmt zu. Steine, Felsen und Matsch wechseln sich mit kurzen „ok hier kann man wieder kurz radeln“-Abschnitten ab. Und es erschöpft mich zunehmends. 800 Höhenmeter habe ich zurückgelegt, als ich zum ersten Mal zweifle, ob ich das noch schaffe?

Habe ich zu wenig gegessen? Bin ich zu schwach für den Berg? Ist mir das Klima zu heftig? Ich weiss es nicht, aber etwa bei Kilometer fünfzehneinhalb fange ich an, mir Limits zu setzen. Nur noch eine Dreiviertelstunde. Wenn ich dann keinen Ort zum Rasten finde, drehe ich um. Noch hundert, nagut zweihundert Höhenmeter. Ein, zwei, drei Kurven noch. Vielleicht ist dann ja endlich San Lorenzo, der letzte Ort vor dem Gipfel?

Es geht durch den Dschungel, hier ist Vogelschutzreservat. Ich würde gerne genießen, stattdessen krampft mein Oberschenkel. Ich fange unvermittelt an zu weinen. Es ist zu viel. Noch fünf minuten oder zehn? Zumindest auf 2000 meter kommen! Ich will das wirklich, du dummer Berg, ich bezwinge dich!

Erschöpfung weicht Trotz, der hilft aber auch nur wenig, das Rad über die Felsen und durch Bächlein zu schieben. Auf 1967 Metern komme ich an einer Vogel-Observationsstation an. Essen und Übernachten gibt’s hier nur mit Voranmeldung, aber hier kann ich immerhin sitzen. Und breche prompt zusammen. Weinkrampf, Körper will nicht mehr. Das war’s.

Nach einer halben Stunde bin ich immerhin wieder erholt genug, um mir die Handschuhe anzuziehen und gen Tal aufzubrechen. Die netten Menschen von der Station geben mir ihr WLAN-Passwort und ich buche mein Pool-Hostel für eine weitere Nacht. Sieben Stunden sind vergangen seit ich losgezogen bin. Bis zum Gipfel sind’s noch drei. Selbst wenn mein Körper könnte, würde ich nicht garantiert im Hellen ankommen.

Die Abfahrt dauert eine Stunde. Am Ende schmerzen die Muskeln und die Handgelenke. Am Hintern sind zwei geschwollene Stellen vom Sattel.

Den Sonnenuntergang beobachte ich dann von hier aus. Auch nicht hässlich. Und nächstes Mal überschätze ich meine Kräfte nicht so dolle. Versprochen.

Segeln von Panama nach Cartagena

Der Darien Gap: 150 km undurchdringlicher Dschungel. Unterbrechung der Panamericana. Grund, warum Panama von den Unruhen Südamerikas vergleichsweise wenig abbekommt.

Also ein echtes Hindernis, wenn man von Panama nach Kolumbien kommen möchte. Denn nicht nur kommt man Dschungelbedingt nicht durch, es operieren auch noch Rebellen und Drogenbanden (teilweise in Personalunion) in dem Gebiet und während einige Haudegen es wohl geschafft haben, sind viele andere daran gestorben. Sprich: is nich.

Nur fliegen ist aber auch blöd, weil langweilig und viel co2. Zum Glück gibt’s aber Segeltouren.

Ein bisschen reviews gewälzt, ein paar Mailkontakte gehabt, Anzahlung geleistet, einen Tag Verspätung bekommen, und schon bringt mich ein Taxi zu einem Motorboot

und dieses Motorboot zur Wilson, die vor El Porvenir in den San Blas-Inseln ankert.

Der Käptn ist ursprünglich aus der großen Seefahrer-Nation Österreich, segelt aber seit 30 Jahren durch die Karibik. Sein Boot ist 13,5 meter lang und ich bin heilfroh, dass wir nicht ausgebucht sind, denn um 50 Dollar zu sparen, hatte ich mir nur ein Einzelbett gebucht, das wäre aber schon seehr eng gewesen und gerade während der Überfahrt zu einem echten Problem geworden.

Doch bevor wir nach Kolumbien übersetzen, erstmal San Blas.

Ein Archipel von 365 Inseln, davon etwa 50 bewohnt, und ungefähr genau so „Karibikinselig“ wie man sich das nur vorstellen kann. Feinste Sandstrände, einige wenige Palmen und gelegentlich eine Holzhütte. Ausserdem bekannt aus „Haus des Geldes“, wo die Inseln am Anfang der dritten Staffel kurz eine Rolle als Rückzugs/Fluchtort für Tokio und Rio spielen.

Eine Autonome Region, von Ureinwohnern selbstverwaltet. Und die haben irgendwann die Entscheidung getroffen, ihren Lebensstil nicht dem großen Tourismus-Geld zu opfern. Klar gibt’s einige wenige Unterkünfte und an jeder Hütte kann man kalte Getränke kaufen, aber das war’s dann auch. Keine Betonburgen, keine Tauchschulen, keine 5-Sterne-Luxus-Eco-Resorts.

Unser Leben ist ebenso entspannt. Drei Mahlzeiten am Tag, jeden morgen eine halbe Stunde zur nächsten Insel tuckern, ab und zu schwimmen oder eine kleine Insel zu Fuß umrunden, oder von Insel zu Insel schwimmen und dann vom örtlichen Hund abgehalten werden, diese auch zu betreten.

Bücher lesen, chillen, dösen.

An einem der Abende wird am Strand gegrillt, dann ein Lagerfeuer angezündet. Und vorher posieren wir noch für Klischee-Selfies.

Am morgen des vierten Tages geht’s dann los. Frühstücken,

nochmal duschen, Wassertank füllen, Beiboot aufs Vorderdeck packen, Segel hissen. Knapp 200 nautische Meilen bis Cartagena liegen vor uns. Zwischen 30 und 36 Stunden.

Leider ist auf der Hinreise der Autopilot kaputt gegangen. Sprich es muss die ganze Zeit gesteuert werden. Von den fünf anderen Passagieren hat aber niemand Lust, mir hingegen bereitet es große Freude, und so übernehme ich einige Schichten. Als ich zum ersten Mal steuere, wirft der Kapitän seine Angel aus und nur kurz darauf beisst ein großer Mahi-Mahi an.

Während meiner zweiten Schicht geht die Sonne unter. Was für ein wundervoller Anblick!

Aber auch mitten in der Nacht heißt es: alle drei Stunden aufstehen und 90 Minuten lang steuern. Eine gesunde Mischung aus „geil, aufregend, Abenteuer!“ Und „boah muss das eigentlich sein und kann ich nicht einfach in irgend einem Hotelbett liegen und schlafen?“

Als ich aufwache, sind wir schon sehr weit gekommen, und als ich von einem weiteren Nickerchen zum Mittagessen an Deck komme, segeln wir gerade an den ersten Kolumbianischen Inseln vorbei. Es sollen insgesamt nur knapp 30 Stunden werden. Für diese Richtung, in einem Januar, fast rekordverdächtig, sagt der Käptn.

Und so kommen wir dann um 16:30 in Cartagena an.

Bis wir dann auch von Bord kommen dauert es noch etwas. Erstens muss der Mahi-Mahi gegessen werden, zweitens muss das mit unserer Einreise geregelt werden, drittens können wir noch eine Nacht in der Koje verbringen und uns somit ein Hostelzimmer sparen.

Aber zuerst noch dieser Sonnenuntergang

Panama City, Henrik und Kalu Yala

„Wenn du in Panama bist, musst du X kennenlernen“ Teil 2. nach zweienhalb tollen Tagen in Gamboa bei Andy und Kitty, lerne ich nun Henrik kennen, der mich in der Albrook Mall abholt, dem grössten Shoppingcenter der Amerikas (USA eingeschlossen). Ein absurd grosses Ding, in dem ich mich verlaufe und extrem unwohl fühle.

Wir gehen essen, die Stadt von der anderen Seite der Bucht fotografieren.

Dann kurz zum Museum für Biodiversität, einem Frank Gehry-Bau, aber nur für einen Kaffee und eine kleine Kostenlose Ausstellung im Erdgeschoss. Der Rest soll dann doch nicht so sehr spannend sein.

Anschließend nach Casco Viejo, dem alten Stadtkern von Panama City, voller aufregender Kolonialbauten statt moderner Hochhäuser. Hat Flair, allerdings auch nur so ein bisschen, weil zu touristisch und glattpoliert.

Wir begegnen noch einem Fahrradfahrer auf seinem Weg von Patagonien nach Alaska und sehen diese Schuhe zum Verkauf.

Dann geht es an den Strand, in dessen Nähe Henrik wohnt.

Dann geht es an den Strand, in dessen Nähe Henrik wohnt.

Oder zumindest ein Ort, an dem Henrik wohnt. Er teilt sich nämlich sein Leben zwischen Veracruz (bei Panama City), Schweden, Medellin (da wohnt seine Frau die meiste Zeit) und dem Dschungel auf. Früher im Auftrag der Uno für Wald- und Biodiversitätsangelegenheiten unterwegs hat er es sich nun zur Aufgabe gemacht, Panama zu erhalten. Zumindest einen Teil, und so ist er unter anderem Besitzer eines zweier Waldstücke (200 und 700 Hektar) und einer Bergspitze. Er kennt sich hervorragend in Panamanischem Land-Besitzrecht aus und hat erst kürzlich vor dem obersten Gerichtshof gewonnen und damit verhindert, dass seine Bergspitze einem Steinbruch weichen muss.

Und auch sonst ist er auf Mission. Waldschutz, sagt er, ist Diplomatenarbeit. Viel mit den Leuten vor Ort reden, die Gesetzeslage erklären aber auch Leute auf seine Seite ziehen, um Übeltäter zur Strecke zu bringen. „Ich bin Catsitter“ sagt er, und meint damit dass die Pumas und Jaguare hier am Leben bleiben müssen. Bedroht durch Waldrodung (Für Rinderweiden) und Jäger (für traditionelle chinesische Medizin).

Aber langsam kommt Bewegung in die Sache. Die Gesetze wurden verschärft, es gibt neue Konzepte. „Mit den Leuten reden hilft immer noch am meisten“.

Und so fahren wir nach einer wundervoll ruhigen Nacht in einer Villa am Meer, auf die Henrik nebenher gerade aufpasst, und einem noch tolleren Sonnenaufgang in die Berge.

Kalu Yala ist ein Ökodorf nur unweit von Henriks 200-Hektar-Waldstück. Ein Ort an dem junge Student*innen forschen und Backpacker wandern können. Ein Renaturierungsprojekt wo auf ehemals gerodetem Land wieder Bäume wachsen. Wo Obst und Gemüse angebaut wird, wo abends an der Bar Bier getrunken und nachmittags in Hängematten abgehangen, oder eben gearbeitet wird.

Eigentlich wollten Henrik und ich auf den Berg. Sehen ob alles in Ordnung ist. Drohne steigen lassen und gucken, ob es Rodungen gab. Aber es kommt anders.

Berichte von Schüssen in letzter Zeit bedeuten, dass er zu den Nachbarn muss. Reden. Rausfinden wer hier ohne Genehmigung auf Jagd geht. Viel Kaffee trinken, mit Leuten reden, beiläufig Infos kriegen. Weiterforschen und die kürzlich gegründete Eco-Police informieren.

Ich hingegen gehe mit einem holländischen Touristen einen Bachlauf entlang wandern, bis wir schliesslich zu einem kleinen Naturpool kommen.

Ansonsten: Chillen. Das Leben hier ist so entspannt, dass ich recht traurig darüber bin, gleich wieder abreisen zu müssen, aber ich hatte bereits Pläne gemacht.

Als wir am nächsten Morgen abfahrberit sind, muss Henrik leider absagen. „Der Hauptverantwortliche für die Jagd ist im Dorf. Ich muss mit ihm sprechen, bitte nimm den Bus“, erklärt er mir. „Ich muss ihm zeigen dass er keine Berechtigung für die Jagd hat und mit ihm eine Vereinbarung schließen.“. Gesagt, getan. Als ich nachmittags am nächsten Ort ankomme schreibt er mir „es lief grossartig! Wir haben eine Stunde lang gesprochen und er wird die Grenzen respektieren und mir helfen, entsprechende Beschilderung aufzustellen“. Die hohe Kunst der Diplomatie.

Panama: Gamboa, Tag 2

Was tun, wenn man total müde von Jetlag, Reisen und Silvesterfeiern ist? Richtig: Morgens um 6:30 aufstehen!

Allerdings auch nicht einfach so, sondern weil ich Kajakfahren will, auf dem Fluss Chagres, der sich durch den hier angrenzenden Dschungel-Nationalpark zieht und im Panama-Kanal endet.

Die Sonne ist schon aufgegangen, als wir um kurz vor 7 am Ufer stehen und auf die Kajakvermieterin warten. Der Blick ist atemberaubend. Der Horizont noch verschwommen, der Dschungel ins morgendliche Gold getaucht, vollständige Ruhe.

Ich bekomme mein Paddel und eine Alibi-Schwimmweste ausgehändigt (Alibi weil sie nicht passt, ich sie aber brauche falls die Flusspolizei vorbei kommt).

„Fahr nicht nach rechts, da gehts in den Panama-Kanal und da ist Kajakfahren eher verboten“ sagt Andy mir noch, bevor er meinem Kajak einen beherzten Schubser gibt und ich lospaddle.

Ich habe mir ja nie viel aus Vögeln gemacht, bis heute. Denn auf der Strecke durch Mangroven, vorbei an Dschungel und über spiegelglattes, stilles Gewässer, begegne ich unzähligen Arten. Dreißig? Fünfzig? War das da hinten schon wieder ein anderer?

Immer wenn ich kurz erschöpft bin vom paddeln halte ich inne und horche, beobachte. Da vorne hat gerade einer etwas gefangen und macht sich auf, um zu essen. Da oben toben zwei um die Wette, da hinten wartet einer auf die richtige Gelegenheit. Die Menschen hier leben wirklich in einem Zoo. Umgeben von der atemberaubendsten, vielfältigsten Natur die man sich nur so vorstellen kann.

Nach guten zwei Stunden komme ich zum Ufer zurück. Ich soll das Boot bitte kurz von gröberem Dreck befreien, also wasche ich es unter diesem Wasserhahn. Als ich leicht dagegen stoße, bricht das Ding ab und ich verursache einen Springbrunnen.

Da wir es nicht spontan repariert kriegen und es auf dem Gelände des örtlichen 5-Sterne-Hotels steht, benachrichtigen wir selbiges und hauen ab.

Hier ist eh zu viel los: Nächste Woche soll ein riesiges Musikfestival steigen, was angesichts der Lage direkt am Nationalpark eine abgrundtiefe Frechheit ist.

Wir kehren nach Hause zurück machen ein bisschen Frühstück und den rest des Nachmittags vebringe ich am Laptop. Neben dem ganzen Urlaubsding habe ich mir nämlich auch noch etwas zu Arbeiten mitgenommen und das will ja auch mal erledigt werden.

Gegen Spätnachmittag gehen wir dann nochmal raus in den Dschungel. Meine Gastgeber*innen wollen Joggen, ich hingegen auf einen Aussichtsturm. Das kostet üblicherweise 30 Dollar, nach 16 uhr ist aber alles geschlossen und man kann sich hochschleichen. Die Aussicht ist schon ziemlich beeindruckend,

noch viel interessanter ist es allerdings, die verschiedenen Schichten des Dschungels kennenzulernen.

Ob mir die ganze Chose allerdings wirklich das Geld wert gewesen wäre? Wohl kaum. Ich erfahre später, dass das Ding vor allem für „Birder“ da ist, also Menschen deren Hobby es ist, frühmorgens mit einem Feldstecher loszuziehen und Vogelarten zu entdecken.

Es gibt Hobbies, die verstehe weniger gut als andere.

Geschützt: Mein sehr persönliches 2019 – Teil 2

Panama: Gamboa, Tag 1

„Oh du gehst nach Panama? Du musst Andy kennenlernen!“, so meine Freundin Hannah vor einigen Wochen als wir uns trafen. Ein paar E-Mails und 15 Stunden Flug später sitze ich in einem Uber von der Pazifik- an die Atlantikküste. Stellt sich raus, Panama ist klein und es sind keine 50 Kilometer bis ich in Gamboa ankomme, dem „Beginn“ des Panamakanals. Eine kleine Stadt, die einst in den Dschungel gebaut wurde, um die Bauarbeiter für den Kanal zu beherbergen. Einst lebten hier 3000 Leute. Jetzt sind es nur etwa 100. Die meisten nicht-locals sind Biologinnen, die mit dem Smithsonian Institute hier arbeiten. Als der Kanal gebaut wurde, wurde ziemlich schnell klar: Wenn wir schon einen Kontinent in zwei teilen, dann müssen wir das auch erforschen. Und so entstand eine riesige Forschungseinrichtung, die seit jener Zeit beobachtet, wie sich die Natur hier entwickelt. Andy betreibt die Digital Naturalism Laboratories, einen kleinen Makerspace für Biologinnen. Es geht um Technik, um Biologie, darum sich Testapparate selbst bauen zu können und die reichhaltige Natur hier besser erforschen zu können. Er hat eine mehrwöchige Konferenz ins Leben gerufen und bietet Residencies an, sowohl für Forscher*innen aus dem Ausland, als auch für Locals. Für mich der ideale Startpunkt, um drei Nächte lang erstmal anzukommen, ein bisschen den Dschungel zu entdecken und mal zu schauen, was ich sonst so machen will in diesem Land.

Morgens früh werde ich durch lautes Vogelgeschrei aufgeweckt. Im Garten hat sich ein Tukan niedergelassen. Überhaupt ist es sehr laut hier. Die Natur ist allgegenwärtig. Einerseits schön, andererseits doch recht gewöhnungsbedürftig. Und so machen wir uns gegen neun Uhr morgens auf, um bei dem einzigen Kiosk in der Nähe erstmal ein paar Kochbananen fürs Frühstück zu kaufen.

Auf dem Weg kommen wir an lustigen Palmen vorbei

begegnen Geiern

und laufen an einem Kran vorbei, der zunächst als Schwimmkran Nr. 1 in Kiel stationiert war und nach dem zweiten Weltkrieg vom US-Militär beschlagnahmt wurde. Nachdem er bis 1994 in Long Beach seinen Dienst tat, wurde er schließlich nach Panama gebracht, wo er bis heute als „Herman the German“ im Einsatz ist.

Nach dem Frühstück geht es in den Dschungel. Die Pipeline Road war einst zweispurig, im mitten durch den Dschungel gehauen um Öl quer durchs land transportieren zu können, im Falle dass der Panama-Kanal während des 2. Weltkrieges angegriffen wird. Inzwischen ist von der Straße nur noch eine einspurige Schotterpiste übrig. Der Dschungel hat sich alles zurückgeholt.

Andy ist auf dem Weg zu einem umgestürzten Baum, den er mit seinem Freund Andrew von der Straße räumen will. Da die Parkverwaltung sich nur so mäßig darum kümmert, machen die beiden daas freiwillig. Auf dem Weg: Kapuzineräffchen und Tukane, die sich leider nicht adäquat fotografieren lassen.

Während der Räumarbeiten laufe ich weiter die Straße entlang und sehe einen braunen Ameisenbären oder auch Tamandua.

Auch Schmetterlinge und allerhand bunte Vögel sind allgegenwärtig. Und sicher habe ich viel zu viele Tiere verpasst, weil ich ja auch nicht so ganz weiß, wie man darauf achten sollte.

Nachdem der dritte umgestürzte Baum die Straße versperrt entschließe ich mich, umzukehren. Genau richtig, denn als ich an einer Brücke über einen kleinen Fluss ankomme, sind meine Bekannten gerade dabei, selbigen Fluss entlangzugehen. An einer kleinen Biegung stellen wir ein paar Campingstühle in den Kies, die Kinder die dabei sind springen ins Wasser und die Eltern feuern einen Grill an. Top Sonntag.

Am Abend geht es dann noch zum Smithsonian Tropical Research Institute zur Bat Night. Die findet einmal im Monat statt und es gibt Vorträge über Fledermäuse und ein paar Tiere werden auch vorgeführt. Die werden in speziellen Netzen gefangen und später auch wieder freigelassen.

Alles in allem eine sehr nette Sache (wann kommt man denn schonmal dazu, eine Fledermaus mit einer Zuckerwasser-Pipette zu füttern?) aber ich bin müde und gejetlagged. Reicht auch an Input für den ersten Reisetag.